La experiencia demuestra que nos cuesta separarnos de la nación que nos dio a luz. Este patriotismo natural de alguna manera nos impide ponernos en los zapatos de los demás, ya que asumimos que nuestra nación es la mejor. Por supuesto, a veces podemos ser críticos e incluso amargados con esta entidad intangible, pero siempre somos críticos con la idea de que es mejor que lo que vemos, y que ha conocido una edad de oro. La fuerza de una nación reside en los mitos que la crearon. Creemos en estos mitos sobre todo porque nos sentimos arrastrados por la corriente de la historia. Nuestra existencia es parte de la larga vida de la nación, que secretamente esperamos construir.

El hombre es un animal durante el día, pero es por la noche cuando su imaginación lo supera. Los sueños son la fuente de los mitos fundadores. Creemos en estas historias porque en realidad, es mucho más el sueño que condiciona nuestras acciones que la realidad. Lo real es una interpretación prosaica de la vida, mientras que el sueño es la poesía de la vida.

Las naciones nos dominan, dominan nuestra imaginación y nos imponen una relación con otros que no hemos elegido. La amistad y la hostilidad están de alguna manera insidiosamente ordenadas hacia tal o cual nacional imitando alianzas y guerras hacia otras naciones en una escala macroscópica.

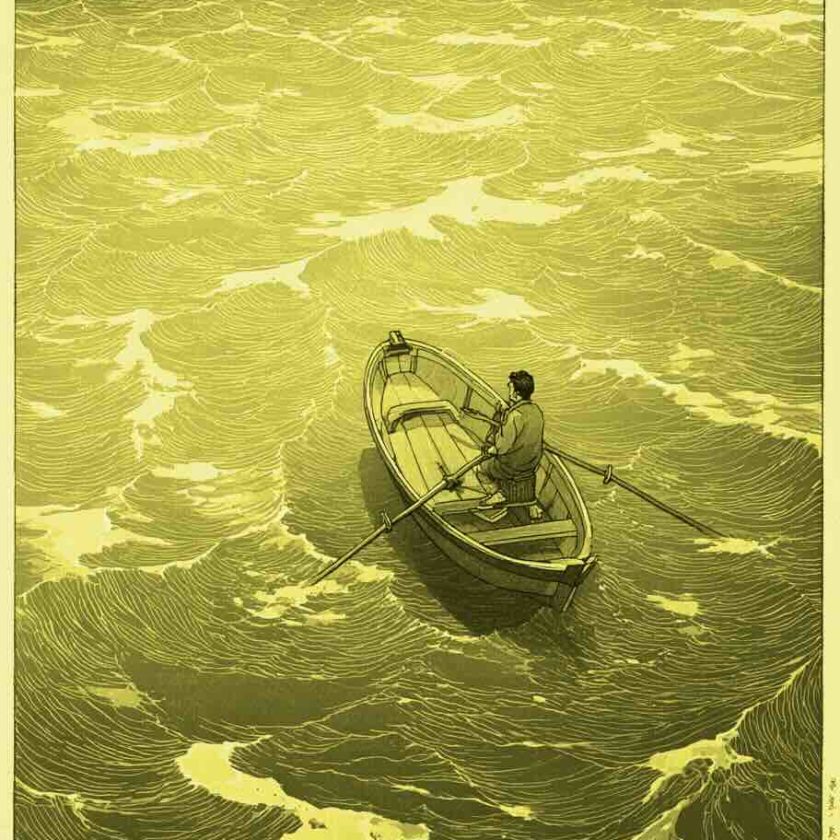

¿Podemos vivir serenamente como un hombre sin haber tomado la decisión de divorciarnos de nuestra nación? Debemos ser fieles a ella aunque no hayamos elegido unirnos a ella. La nación nos proporciona un marco seguro para el desarrollo de nuestra individualidad. Sin embargo, este marco no debe estar condicionado por ningún rendimiento de la inversión. Por lo tanto, ya no es una relación amorosa sino una transacción. Para ser verdaderos embajadores de nuestras naciones, deberíamos deshacernos de las cadenas invisibles que arrastramos en nuestras mentes. Tendríamos que ser capaces de ser libres y generosos con toda la humanidad, como si el esfuerzo realizado por esta nación fuera emancipador, como una madre debería serlo con sus hijos.

Este amor natural que tenemos por nuestra nación no debe ser corrompido por las desventuras de la política. Somos los hijos de la humanidad por encima de todo, aunque hayamos crecido en una cultura y un idioma. Si nuestra nación elige separarse de otra, como un divorcio entre los padres, como hijos de ambos grupos (nación y humanidad), no debemos participar en la hostilidad, al contrario, debemos acercarnos a los hijos de esa otra nación. Tenemos más que perder que ganar manteniendo las guerras, ante todo, nuestra humanidad.

La sobriedad debe ser lo que nos caracteriza cuando vemos los discursos bélicos de nuestros líderes políticos. El exceso y la agresividad son dos rasgos a los que podemos ceder si nos dejamos engañar por líderes patriotas. Por eso el amor a la nación no debe convertirse en algo apasionado, porque uno se vuelve manipulable y puede cometer las peores injusticias en su nombre. Finalmente, el amor por la nación de uno debe ser lo mismo que el amor por un amigo. Es sabio y medido. Es mucho más útil utilizar la pasión por las causas que nos emancipan (como el desarrollo de habilidades) que las que nos pueden relegar al estatus de peón.